在醫院公眾號上發文介紹手術后,兩家醫院被罰款!

近日,兩家醫院被查處,引起了行業內的“恐慌”!

“信用中國(遼寧大連)”網站于8月15日發布兩條行政處罰決定,大連某醫院和莊河某骨科醫院因在微信公眾號發布手術相關信息被查處,處罰時間分別為今年8月14日和8月12日。

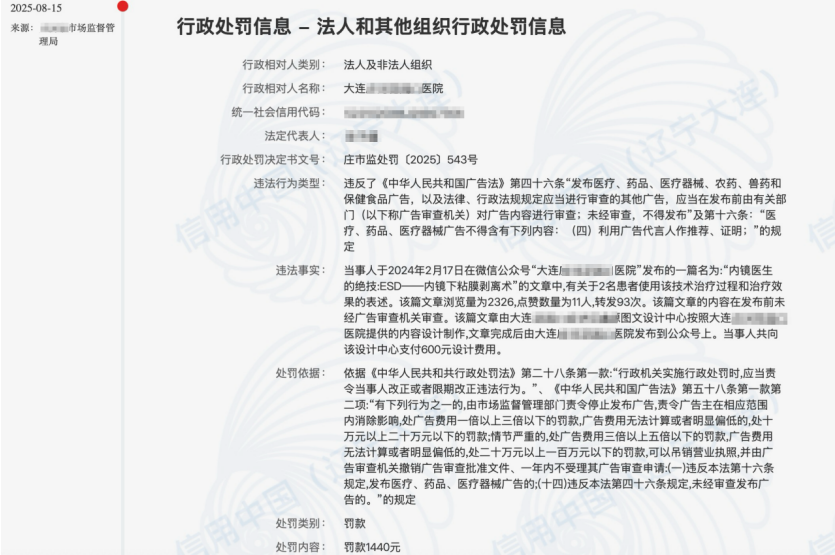

第一家醫院:大連某醫院

詳情經過為,該醫院于2024年2月17日在本醫院微信公眾號上發布一篇名為《內鏡醫生的絕技:ESD——內鏡下粘膜剝離術》的文章,有關于2名患者使用該技術的治療過程和治療效果的表述。文章瀏覽量為2326,點贊數量為11人,轉發93次。

根據處罰信息,這篇文章的內容在發布前未經廣告審查機關審查。文章由大連某圖文設計中心按照醫院提供的內容設計制作,文章完成后由該醫院發布到公眾號上。當事人共向該設計中心支付600元設計費用。

圖源:信用中國(遼寧大連)截圖

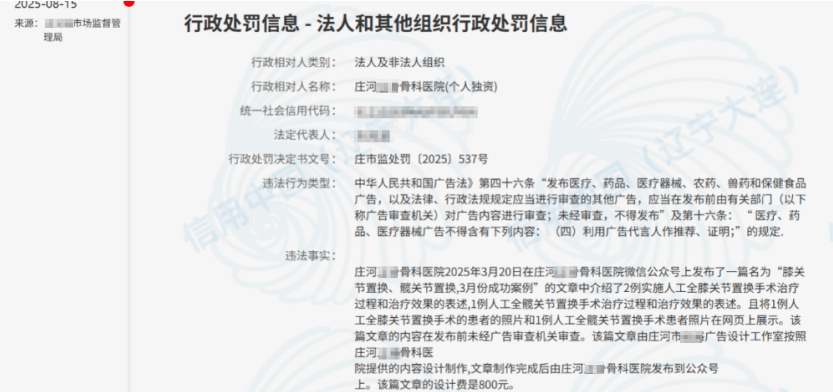

第二家醫院:莊河某骨科醫院

詳情經過為,該醫院于2025年3月20日在本醫院微信公眾號上發布一篇名為《膝關節置換、髖關節置換,3月份成功案例》的文章,介紹了2例實施人工全膝關節置換手術治療過程和治療效果的表述,1例人工全髖關節置換手術治療過程和治療效果的表述,且將1例人工全膝關節置換手術的患者的照片和1例人工髖關節置換手術患者照片在網上展示。

根據處罰信息,該篇文章的內容同樣在發布前未經廣告審查機關審查。文章由莊河市某廣告設計工作室按照醫院提供的內容設計制作,文章制作完成后由該醫院發布到公眾號上。該篇文章的設計費是800元。

圖源:信用中國(遼寧大連)截圖

醫務人員都清楚,這類的公眾號文章在業內堪稱普遍存在。基于上述行政處罰決定,也對自家醫院和自身產生了擔憂。

對于醫院和醫生而言,治病救人是絕對的本職工作。但從行業和市場的角度出發,對單位和個人的宣傳和介紹往往無法完全避免,而社會群眾也的確存在這方面信息需求。

在過去,醫院和醫生的口碑和技術,多由醫療報紙、電視等大眾媒體傳播,或者患者、家屬們的口耳相傳。隨著媒介技術發展,公眾號、微博等社交平臺的崛起,包括醫療領域在內,各行各業都興起了自我傳播的浪潮。

從積極影響看,患者就醫的信息差被大幅拉平,能夠有針對性地選擇適合自己的醫院和醫生。但與此同時,介紹和營銷的邊界也開始模糊,信息大爆炸為虛假內容創造了溫床,低俗、惡意的市場競爭手段逐步污染了醫療環境與風氣。

在以上兩個案例中,值得注意的是,正常的醫療宣傳和帶有商業色彩的醫療廣告,兩者的定義在本質上有核心區別,但對于普通醫療從業者而言,針對具體區別的判斷能力相對不足,便可能會在主觀或非主觀的情況下邁入“雷區”。

兩家醫院分別被處以1440元和1920元罰款,金額雖小,卻發生在國家三部門聯合發布《醫療廣告認定指南》新規的前后兩天。

8月13日,市場監管總局、國家衛生健康委、國家中醫藥局聯合發布《醫療廣告認定指南》(以下簡稱《認定指南》)。其中明確提到,醫療機構在信息公開過程中,存在下列情形之一的,應當認定為發布醫療廣告:

(一)對本機構就醫環境、醫療器材等硬件設備進行帶有主觀色彩的推介;

(二)通過對本機構或者其醫務人員的診療技術、診療流程、診療效果進行主觀性評價或者保證性承諾等方式,對本機構進行推介;

(三)與其他醫療機構進行比較;

(四)其他以推介本醫療機構為目的發布的信息。

筆者的一位律師朋友以現實情況為例對此進行介紹。他表示:醫院可以介紹自家設備配置的數量或系知名品牌等客觀指標,但不可將其進行諸如“特別強”、“最好”等主觀評價。此外,對于院內醫生可進行頭銜、畢業院校、論文成果等方面的宣傳,但“遠近聞名”、“妙手回春”等詞匯不應使用,“無效退款”、“幾針見效”等保證性承諾更是禁區。

上述屬于較為直接的廣告認定,除此之外,《認定指南》中還對變相發布醫療廣告的形式進行了明確,其中包括:直接或者間接推介本機構或者其他醫療機構的具體醫療服務;明示或者暗示在具體醫療機構就醫將獲得更好的安全性保障、療效或者價格優惠等。

隨著監管趨于完善,醫院發布公開信息的措施需更為謹慎,但在固定框架下闡明自身優勢仍是其合理權益,且客觀本就是醫療從業者該篤行的準則。

對于醫生群體而言,醫院的宣傳和個人關聯終歸有限,然而在“人人掌握麥克風”的當下,醫生的個人言行也并非不受限制。

近年來,各類“網紅醫生”的社交平臺層出不窮,這其中有醫院任務和科普需求,但也包括帶有出名欲望的部分群體。基于醫療行業的特殊性,醫生的言行在觀眾眼里的分量相對較重,潛在的商業價值也容易被有心之人利用。

8月1日,中央網信辦等4部門發布《關于規范“自媒體”醫療科普行為的通知》(以下簡稱《通知》),明確提出,要嚴禁無資質賬號生產發布專業醫療科普內容。

資質認定是約束“自媒體”醫療科普的重要手段,首先是保障專業性,另一方面則是建立可追溯機制。

根據《通知》,對醫生、護士等執業信息,需通過國家衛生健康委官方信息查詢渠道進行查驗比對。如發現存在虛假不實證件信息,或同一科室/學院專業/部門認證人數明顯超過常規人數設置等顯著存疑情形,應依法依約對賬號采取措施并進一步核驗,嚴防虛假認證。

此外,對醫療機構從業人員,劃分醫師(中西醫)、護士、藥學技術人員、醫技人員、科研人員等類型,分類核查醫師資格證、醫師執業證、護士執業證、衛生專業技術資格證(藥學)等資質證件,醫療機構出具的在職證明(具體到科室)等材料。

宣傳不是洪水猛獸,但合規的重要性不能忽略。

筆者記得,早年醫療圈曾有個如何分辨醫院好壞的玩笑話廣泛流傳:一家醫院的官方網站上如果只有科研、會議等內容,即使網頁審美較差,那多半也是一家靠譜的醫院;反之,如果一家醫院的官網非常精美,但刊登的全是自吹自擂的內容,那大概率也是騙人的。

這個邏輯同樣適用于當下,基于行業的特殊性,醫院和醫生的宣傳也許更適合相對克制的模式,而搞噱頭和搶眼球的手段難免會消解醫療本身的嚴肅性。尤其隨著信息炒作的套路已被社會摸透,其背后的商業價值正在快速透支。

通過官方文件約束,整個醫療環境或將更加清朗有序,對醫院和醫生也是切實的減負。

來源:健康界